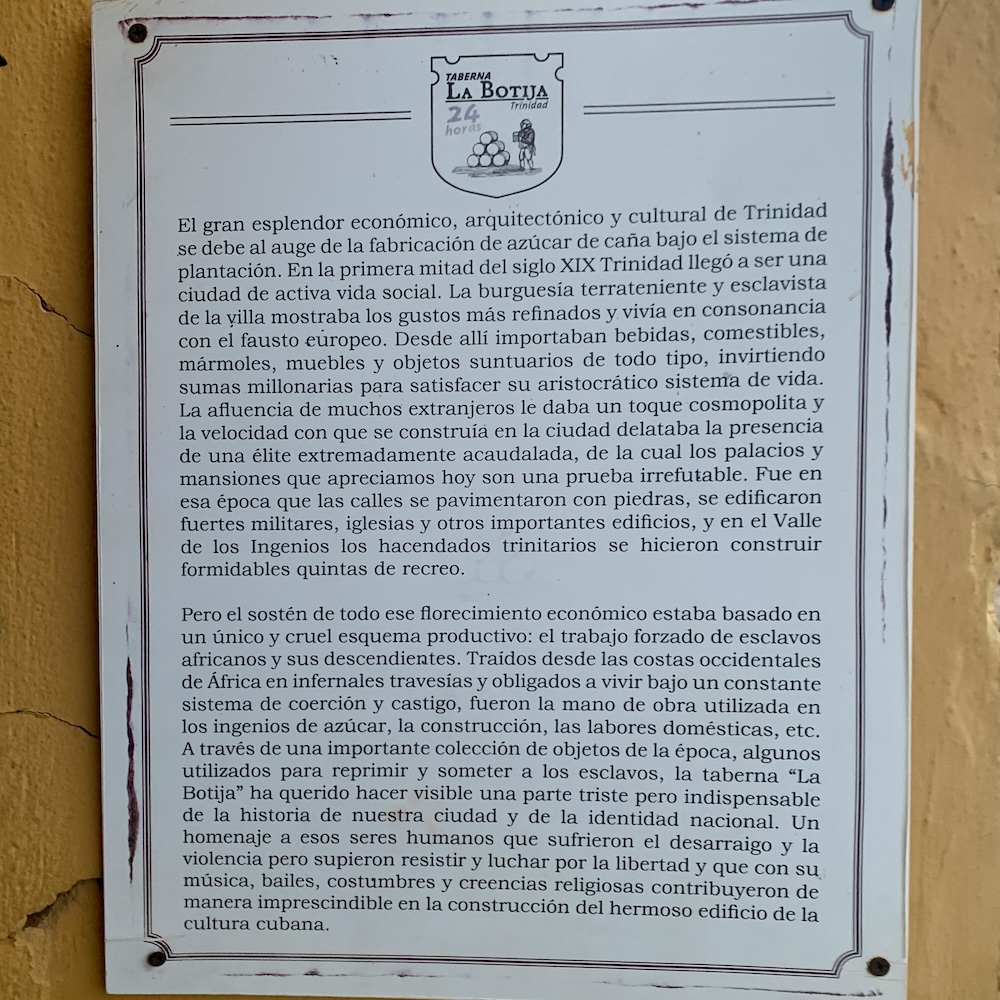

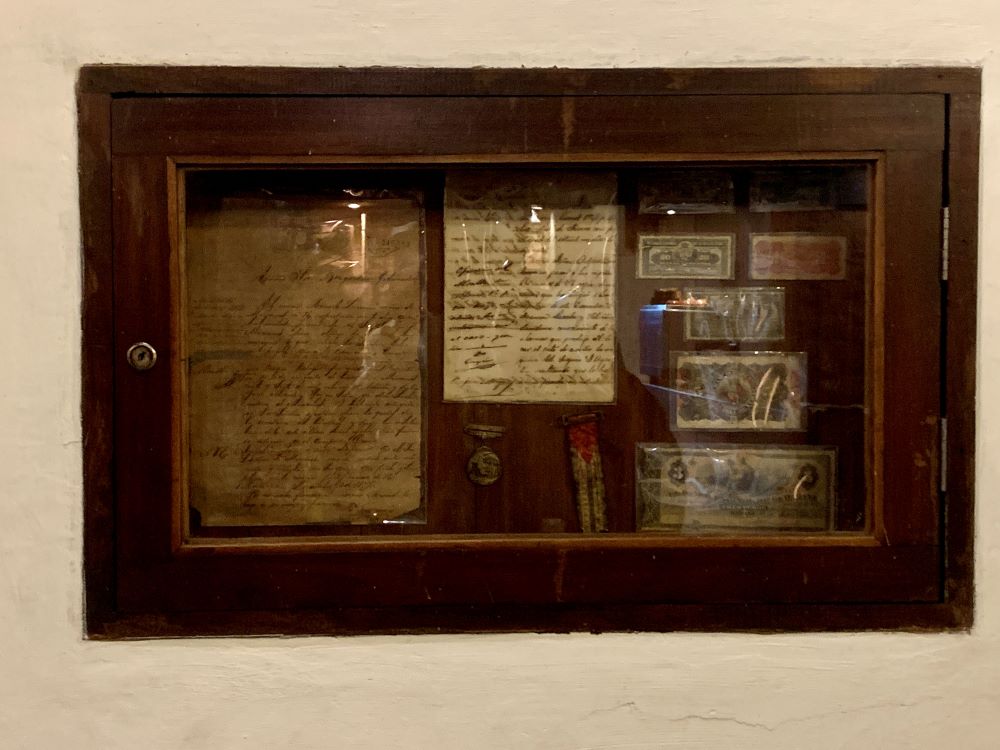

Quizás el aspecto más impresionante de la visita a La Botija se encontraba en el comedor principal. Allí, el encargado se detuvo orgulloso ante una vitrina cerrada en la pared: dentro estaba la factura original de venta de un esclavo africano vendido en Trinidad. Aunque la autenticidad real de estos objetos podía no ser segura, no se podía negar la facilidad con que herramientas utilizadas en la brutal represión de millones de personas podían servir como aceptable decoración de un restaurante. Por ello, una placa a la entrada de la taberna insistía en que el trato que sus propietarios daban a la esclavitud representaba un reconocimiento reflexivo del pasado de Cuba: “A través de una importante colección de objetos de la época, algunos utilizados para reprimir y someter a los esclavos, la taberna ‘La Botija’ ha querido hacer visible una parte triste pero indispensable de la historia de nuestra ciudad y de la identidad nacional. Un homenaje a esos seres humanos que sufrieron el desarraigo y la violencia pero supieron resistir y luchar por la libertad y que con su música, bailes, costumbres y creencias religiosas contribuyeron de manera imprescindible en la construcción del hermoso edificio de la cultura cubana.” La forma en que La Botija se asume con tanta confianza como autoridad en materia de cultura afrocubana es indicativa de la forma en que cualquier debate público sobre raza y racismo en Cuba sigue siendo tabú e ideológicamente sospechoso a los ojos del partido gobernante, que declaró oficialmente la victoria sobre el racismo en la década de 1960. La ausencia de tales discusiones explica por qué cubanos como el propietario, el gerente y el personal de La Botija podían enorgullecerse de celebrar y exhibir las pruebas del genocidio en un contexto de consumo y ocio. Trinidad, junio de 2022.

Creado por el Curador Invitado Arturo S. González, (opens in new tab) Universidad de Miami.